La narrativa che ha accompagnato l’intelligenza artificiale generativa negli ultimi due anni ha oscillato tra promesse di trasformazione radicale e casi d’uso in grado di ridefinire interi settori. Eppure, ad oggi, i risultati della sua adozione non sono cosi chiari.

Il nuovo rapporto del Mit, The GenAI Divide – State of AI in Business 2025, condotto dal gruppo di ricerca Project Nanda, mette in luce una realtà molto più complessa. La ricerca – che analizza oltre 300 casi pubblici di implementazione, 52 interviste con imprese e 153 sondaggi in quattro conferenze internazionali – racconta uno scenario altalenante fra entusiasmo e insuccessi.

Il dato più schietto: il 95% delle iniziative aziendali in ambito AI non genera oggi ritorni economici tangibili, a fronte di investimenti importanti, tra i 30 e i 40 miliardi di dollari in ambito enterprise. Mentre solo il 5% delle stesse iniziative porta valore reale all’azienda. Il divario non dipende dalla qualità dei modelli o dai vincoli regolatori, bensì dall’approccio adottato.

E’ quello che il Mit definisce GenAI Divide.

Da una parte gli strumenti di “largo consumo” come ChatGpt o Copilot che hanno conosciuto una diffusione rapida: oltre l’80% delle organizzazioni li ha esplorati e circa il 40% ha approcciato il loro sviluppo in azienda. Ma l’impatto sembra rimanere confinato alla produttività individuale.

Dall’altra le soluzioni enterprise, sviluppate internamente o acquistate da vendor specializzati: circa il 60% delle aziende ha valutato strumenti di questo tipo, ma solo il 20% è arrivato a un progetto pilota e solo il 5% li ha portati in produzione. La difficoltà principale risiede nell’integrazione dell’AI con i flussi di lavoro quotidiani e nella mancanza di capacità di apprendimento contestuale.

Il quadro per vertical, inoltre, rafforza la percezione di una trasformazione parziale. Solo i settori della tecnologia e dei media evidenziano segni concreti di disruption, mentre comparti quali sanità, finanza, manifattura e energia restano ancorati a sperimentazioni circoscritte, senza generare impatti strutturali.

Nodi critici

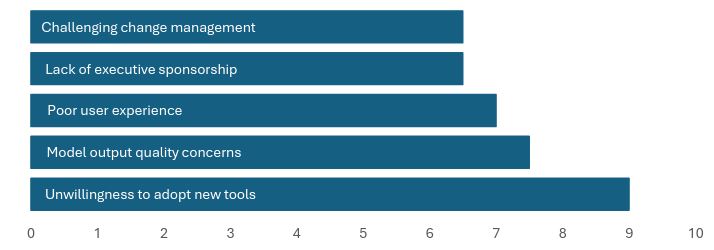

C’è un chiaro punto di frattura: il passaggio in produzione. Perché se l’entusiasmo e i budget sono spesso sufficienti per avviare progetti pilota, il passaggio alla produzione rimane il vero ostacolo da superare. Il tasso di fallimento del 95% dei progetti enterprise è la prova più evidente di questa dinamica.

Le aziende di grandi dimensioni, pur avviando più iniziative, faticano a scalarle: i tempi medi dal pilota all’implementazione superano i nove mesi.

Al contrario, le imprese di fascia media mostrano maggiore agilità, con cicli di adozione che si attestano sui 90 giorni.

La differenza non sta nelle risorse, ma nella capacità di selezionare strumenti realmente funzionali e integrabili.

Da qui nasce anche un paradosso: strumenti generici a basso costo vengono percepiti come più utili di applicazioni aziendali sviluppate ad hoc e vendute a cifre ben più elevate. Tra i casi raccontati dal report in ambito legal, è preferito ChatGpt per redigere bozze di contratti rispetto al software acquistato dallo studio per decine di migliaia di dollari, perché consente di “guidare e strutturare meglio la domanda” rispetto agli output rigidi offerti dalle applicazioni specialistiche.

Altro fenomeno è quello della shadow AI economy.

Se i progetti ufficiali faticano a decollare, i dipendenti non restano a guardare: oltre il 90% degli intervistati dichiara di usare regolarmente strumenti di intelligenza artificiale personali, spesso senza autorizzazione delll’IT. La percentuale supera di gran lunga il 40% delle aziende che hanno acquistato abbonamenti enterprise ufficiali.

Uno scarto che in realtà indica che la trasformazione è già in corso, ma avviene dal basso e in modo informale. Mentre le imprese più lungimiranti stanno iniziando a osservare questi comportamenti spontanei per capire quali strumenti abbiano davvero valore e come portarli in modo sicuro e strutturato all’interno dell’organizzazione.

Gap di budget e cultura

Arriviamo alla distribuzione dei budget. Circa il 70% della spesa in GenAI viene destinato a funzioni di vendita e marketing, attratte dalla possibilità di misurare facilmente indicatori come le percentuali di risposta o la velocità di qualificazione dei lead. Tuttavia, i casi di un più alto ritorno degli investimenti documentati dal Mit si collocherebbero nel back office, nelle funzioni di procurement, finance o customer service, dove la sostituzione di servizi esterni o l’automazione dei processi interni può generare risparmi più tangibili.

Alla base delle difficoltà di adozione c’è un learning gap secondo il Mit.

La maggior parte degli strumenti non è in grado di “imparare” dai feedback, di adattarsi al contesto o di integrare conoscenza storica. È la differenza tra un assistente utile per compiti rapidi e un sistema capace di assumere un ruolo nei processi mission-critical. Il limite è evidente: e così per attività semplici come email o analisi preliminari, il 70% degli utenti preferisce l’AI a un collega junior. Per progetti complessi che richiedono continuità e memoria, la scelta propende a favore degli colleghi con un margine di nove a uno.

Ma quale la direzione di sviluppo? Secondo il Mit gli agentic systems, ovvero l’utilizzo di soluzioni che integrano memoria persistente, apprendimento iterativo e capacità di orchestrare flussi complessi in autonomia.

Progetti interni o esterni?

Un insegnamento importante riguarda il modo in cui le aziende decidono se costruire internamente o acquistare soluzioni esterne di intelligenza artificiale. I dati raccolti mostrano che i progetti sviluppati in partnership con vendor esterni hanno un tasso di successo doppio rispetto a quelli interamente interni. Tra le ragioni tempi più rapidi di implementazione, costi inferiori e maggiore allineamento con i processi reali. Le imprese che riescono a superare il “divide” considerano quindi i fornitori non come semplici vendor SaaS, ma come partner di business, e richiedono metriche di valutazione legate a risultati operativi concreti e non a benchmark di laboratorio.

Ma non va sottovalutato quanto conti l’organizzazione interna. Il report evidenzia infatti che i progetti più efficaci nascono spesso dagli utenti esperti (e dai manager in prima linea) che hanno già sperimentato strumenti di AI per conto proprio, e che diventano sponsor credibili per introdurli a livello aziendale.

Roi e tempo

Guardiamo ora al valore innescato dai progetti. Il ritorno sull’investimento più consistente, specifica il Mit, non è legato alla riduzione della forza lavoro interna ma al taglio delle spese esterne. Si parla di eliminazione di contratti con Bpo o agenzie creative e, allo stesso tempo, di incrementare la fiducia nell’automazione che porta a risparmi nell’ordine di milioni di dollari ogni anno. Gli effetti occupazionali, almeno nel breve periodo, si concentrerebbero quindi sulla sostituzione di funzioni esternalizzate piuttosto che su licenziamenti diffusi. Tuttavia, nei settori più esposti alla disruption come tecnologia e media, oltre l’80% degli executive intervistati prevede una riduzione del ritmo di assunzioni nei prossimi due anni. Parallelamente, cresce la richiesta di competenze di AI literacy, considerata ormai un requisito di base per nuovi ingressi.

E così, nell’orizzonte in rapida evoluzione, il Mit delinea la prospettiva di un Agentic Web, inteso come rete di agenti interoperabili in grado di scambiarsi informazioni, negoziare contratti e coordinare processi senza intervento umano. Tecnologie come il Model Context Protocol (Mcp) o Agent-to-Agent (A2A) rappresentano alcuni dei mattoni della nuova infrastruttura.

Ma per le imprese è importante tenere presente la finestra temporale per posizionarsi, una finestra stretta: nei prossimi 18 mesi molte realtà inizieranno a consolidare i rapporti con fornitori e con le soluzioni, creando costi di switching che renderanno difficile cambiare strada in seguito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA