C’è una domanda che gira negli uffici, durante le videochiamate, nei corridoi: “Ma questo lavoro chi l’ha fatto?” Sempre più spesso la risposta è un misto di imbarazzo e rassegnazione. Non è che la gente sia diventata improvvisamente incapace. È che la qualità del lavoro sta crollando sotto gli occhi di tutti, e nessuno sembra voler dire ad alta voce perché. Nel frattempo, i manager parlano di “calo del coinvolgimento”, le risorse umane propongono indagini sul benessere, e i consulenti vendono corsi sulla resilienza. Ma forse il problema non è che i lavoratori siano diventati svogliati. Forse è che il sistema entro cui lavorano è diventato insostenibile.

I dati Gallup confermano: il coinvolgimento globale dei lavoratori già nel 2023 era sceso al 23%, il livello più basso dal 2013. In Europa, solo il 13%. Le spiegazioni più comuni puntano a fattori individuali: generazioni diverse, cambiamenti nei valori, perdita di etica del lavoro. Ma i dati suggeriscono una storia più complessa, dove convergono tre fattori sistemici. Una distinzione necessaria: intendiamoci, non si nega l’esistenza di lavoratori inadeguati, disimpegnati, o semplicemente incompetenti. Esistono, come sono sempre esistiti. Ma il fenomeno che stiamo analizzando è diverso per scala e natura: riguarda il calo di performance trasversale, documentato in organizzazioni diverse, su popolazioni ampie, inclusi lavoratori con anni di track record positivo. Non è varianza individuale: è deriva sistemica.

Fattore 1, sovraccarico cognitivo cronico

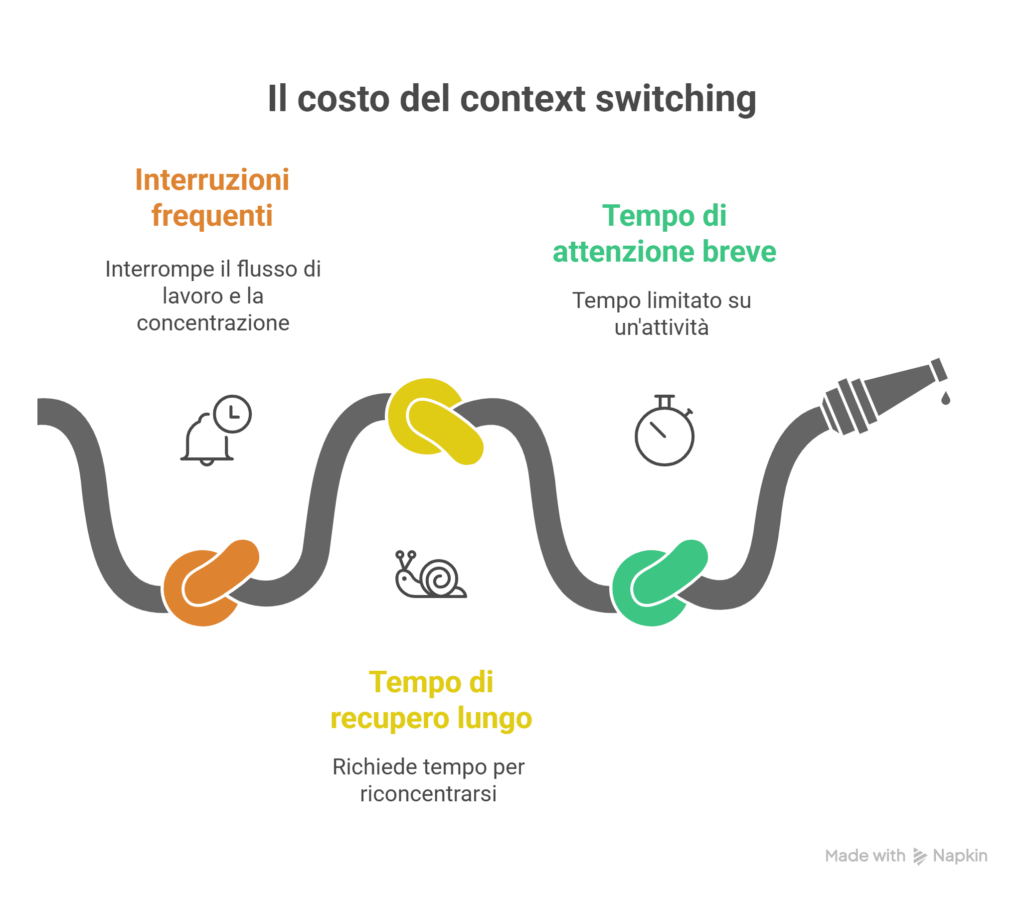

La ricerca neuroscientifica ha chiarito un punto fondamentale: il sistema cognitivo umano ha capacità limitate di controllo attentivo. Adam Gazzaley, neuroscienziato e direttore del Neuroscape Lab all’Università della California San Francisco, e Larry Rosen, psicologo specializzato in tecnologia e comportamento, nel loro libro The Distracted Mind (2016) documentano come l’aumento delle interferenze ambientali riduca sistematicamente le performance cognitive. La corteccia prefrontale deve costantemente sopprimere le distrazioni e mantenere gli obiettivi attivi, consumando risorse metaboliche finite. Gloria Mark, professoressa di informatica all’Università della California Irvine e pioniera negli studi sull’attention management, ha documentato attraverso ricerche etnografiche che il tempo medio su una singola attività prima di un’interruzione è di tre minuti e cinque secondi. Dopo un’interruzione, servono in media ventitré minuti per recuperare la concentrazione. Il 44% delle interruzioni è auto-generato: controllo proattivo di email, social media, altre applicazioni.

Sophie Leroy, professoressa alla University of Washington Bothell School of Business, ha studiato il fenomeno dell'”attention residue” (residuo attentivo): quando si passa da un’attività all’altra, parte dell’attenzione rimane sull’attività precedente, peggiorando le performance sulla nuova. L’effetto è più marcato se l’attività precedente era incompleta, creando un debito attentivo che si accumula. Un knowledge worker in media nel 2024 ha gestito 121 email al giorno, controlla posta o messaggistica ogni sei minuti, affrontato cinquantasei interruzioni giornaliere, e navigato tra quattro e sei programmi diversi. Questo non è un contesto di lavoro: è un contesto di interruzione continua.

Quando il carico cognitivo supera le capacità di controllo disponibili, la qualità degrada in modi misurabili. La gestione cronica di attività multiple riduce la capacità di filtrare informazioni irrilevanti e valutare criticamente le fonti. Gli errori aumentano esponenzialmente quando l’attenzione è frammentata.

Cal Newport, professore di informatica alla Georgetown University e autore di bestseller sulla produttività, nel suo libro Deep Work (2016) cita ricerche che mostrano come il lavoro cognitivo complesso richieda sessioni ininterrotte di almeno novanta minuti per produrre risultati di qualità. Con interruzioni ogni tre-sei minuti, questo diventa statisticamente impossibile. Si crea un circolo vizioso: il lavoro di qualità inferiore richiede correzioni, le correzioni aumentano il carico, il carico genera pressione temporale, la pressione porta a gestire più attività contemporaneamente, le interruzioni riducono ulteriormente le risorse cognitive. Uno studio McKinsey del 2023 stima che i knowledge workers spendano il 28% del tempo a gestire email e il 19% a cercare informazioni già disponibili. Quasi la metà del tempo non produce valore, ma gestisce i sottoprodotti del sistema.

Fattore 2, trasformazione del contratto psicologico

Denise Rousseau, professoressa di comportamento organizzativo alla Carnegie Mellon University e figura di riferimento nella psicologia del lavoro, ha introdotto negli anni Novanta il concetto di “contratto psicologico“: l’insieme di aspettative reciproche, spesso implicite, tra dipendente e organizzazione. A differenza del contratto formale, include aspettative su carriera, percezione di equità nello scambio tra sforzo e ricompensa, senso di sicurezza, fiducia, autonomia. Quando il contratto psicologico viene percepito come violato, le conseguenze sono documentate: riduzione dello sforzo discrezionale, diminuzione del comportamento organizzativo cittadino, aumento dell’assenteismo e delle dimissioni. Non è un fastidio: è una rottura strutturale.

La pandemia ha modificato simultaneamente le aspettative di milioni di lavoratori. Uno studio Stanford condotto da Nicholas Bloom, economista della Stanford University, su sedicimila lavoratori ha mostrato che la produttività da remoto non è calata; in alcuni casi è aumentata. Il 58% dei knowledge worker americani vuole lavorare da remoto almeno tre giorni a settimana, il 39% dei lavoratori europei rifiuterebbe un lavoro senza questa possibilità. Molte organizzazioni hanno risposto con mandati di ritorno in ufficio giustificati con “necessità di collaborazione”, spesso senza dati a supporto. La percezione è stata di una violazione unilaterale: avevamo dimostrato che funzionava, ma la decisione finale è arbitraria.

Sull’equità economica, l’inflazione 2021-2023 ha eroso il potere d’acquisto del 15-20% in molti paesi europei, mentre gli aumenti salariali si attestavano al 2-3% annuo contro inflazione all’8-10%. Nel frattempo, molte aziende registravano profitti record. I pacchetti retributivi dei direttori generali sono cresciuti del 1.460% dal 1978, i salari medi del 18%, secondo dati dell’Economic Policy Institute.

David Graeber, antropologo alla London School of Economics scomparso nel 2020, nel suo libro “Bullshit Jobs”: A Theory” (2018) ha documentato che molti lavoratori percepiscono le proprie mansioni come prive di utilità sociale reale. Il 37% dei lavoratori britannici crede che il proprio lavoro “non dia alcun contributo significativo al mondo”. Il lavoro da casa ha amplificato questa percezione: quando puoi svolgere il tuo lavoro in pigiama mentre fai il bucato, alcune mansioni perdono l’aura di importanza conferita dall’ufficio.

La teoria dell’equità di Adams, sviluppata negli anni Sessanta dallo psicologo John Stacey Adams, predice che quando i lavoratori percepiscono uno squilibrio tra sforzo investito e ricompense ottenute, cercheranno di ripristinare l’equilibrio riducendo lo sforzo. Non è cinismo: è una risposta razionale a incentivi modificati. Se lo sforzo extra non si traduce in sicurezza economica, se la fedeltà non è reciproca, se le ricompense intrinseche sono assenti, dare il minimo contrattuale diventa l’unica strategia razionale.

Fattore 3, erosione del feedback intrinseco

La teoria dell’autodeterminazione, sviluppata dagli psicologi Edward Deci e Richard Ryan dell’Università di Rochester a partire dagli anni Ottanta, identifica tre bisogni psicologici universali: competenza, autonomia, relazione. Quando soddisfatti, la motivazione intrinseca prospera. Quando frustrati, emerge la demotivazione.

Il senso di competenza si forma attraverso il feedback continuo sulle proprie azioni. Albert Bandura, psicologo canadese-americano e pioniere della teoria sociale cognitiva, ha studiato per decenni come l’auto-efficacia si costruisce attraverso esperienze di padronanza, feedback chiari e tempestivi, attribuzione del successo alle proprie abilità. In ambienti lavorativi moderni, questi elementi sono rari. Il compito medio di un knowledge worker è frammentato in sotto-attività distribuite nel tempo. I risultati sono spesso intermedi, mai “completi”. Sono aggregati in metriche di squadra, non individuali. Il tempo tra azione e feedback si è allungato: non minuti o ore, ma giorni, settimane, trimestri.

Il lavoro è valutato attraverso indicatori disconnessi dall’esperienza diretta. Un programmatore vede “punti storia completati”, non il programma funzionante. Un responsabile marketing vede “impressioni” e “tasso di clic”, non l’impatto reale. Un analista produce presentazioni che alimentano altre presentazioni, senza mai vedere decisioni concrete. Questa astrazione non è solo insoddisfacente emotivamente: è neurobiologicamente demotivante.

Mihaly Csikszentmihalyi, psicologo ungherese-americano scomparso nel 2021 e noto per i suoi studi sulla felicità e la creatività, ha documentato che l’esperienza di “flusso” richiede condizioni precise: obiettivi chiari, feedback immediati, bilanciamento tra sfida e competenze, assenza di interruzioni, senso di controllo. Teresa Amabile, professoressa alla Harvard Business School, nel suo studio “The Progress Principle” (2011) ha trovato che il fattore più predittivo di motivazione è “fare progressi su lavoro significativo”. Non stipendio o riconoscimenti: progressi tangibili su qualcosa che conta.

Con interruzioni ogni tre minuti, obiettivi che cambiano settimanalmente, feedback ritardati e mediati, l’esperienza di flusso diventa statisticamente improbabile. Il lavoro perde la sua principale fonte di ricompensa intrinseca. Il sistema dopaminergico, cruciale per motivazione e apprendimento, risponde alla previsione di ricompensa, all’ottenimento effettivo, alla violazione positiva delle aspettative. Quando le azioni non producono feedback chiari, il segnale dopaminergico si attenua. La motivazione non cala per debolezza caratteriale: cala perché il cervello smette di ricevere i segnali che la sostengono.

Uno studio di Dan Ariely, professore di psicologia ed economia comportamentale alla Duke University, ha mostrato che quando i partecipanti vedevano il loro lavoro immediatamente distrutto, costruire strutture Lego che venivano smontate davanti a loro, la motivazione crollava anche mantenendo identica la compensazione monetaria. Molti lavori contemporanei hanno questa qualità sisifea: compiti che si rigenerano infinitamente, email che produce altra email, riunioni che generano altre riunioni, senza senso di completamento o impatto visibile.

L’interazione tra fattori

Questi tre fattori si rinforzano attraverso meccanismi di feedback sistemici. Il sovraccarico cognitivo produce lavoro di qualità inferiore, che riduce il senso di competenza, che abbassa la motivazione, che riduce lo sforzo investito, che lascia il carico non gestito, aumentando ulteriormente il sovraccarico. La violazione del contratto psicologico porta a riduzione dello sforzo discrezionale, che produce prestazioni organizzative inferiori, che generano pressione per “fare di più con meno”, percepita come ulteriore violazione, aumentando il disimpegno. La frammentazione del lavoro riduce il feedback, che abbassa la motivazione, che porta a preferenza per compiti facili e immediati, che aumenta la frammentazione, riducendo ulteriormente il feedback.

Quando tutti e tre i fattori sono presenti simultaneamente, l’effetto non è additivo ma moltiplicativo. Un lavoratore cognitivamente sovraccarico, che percepisce violazioni del contratto psicologico, e che non riceve feedback intrinseci, non è “un po’ meno motivato”: è in una condizione strutturale dove la motivazione sostenuta è neurobiologicamente e psicologicamente improbabile.

Implicazioni per le organizzazioni

La ricerca suggerisce che interventi tradizionali hanno efficacia limitata quando i problemi sono strutturali. La formazione sulla resilienza può aiutare a gestire lo stress, ma non riduce il carico che lo genera. È come insegnare tecniche di respirazione mentre si riempie la stanza di fumo: può ritardare l’asfissia, non impedirla.

Le indagini sul coinvolgimento misurano il problema ma raramente affrontano le cause. I vantaggi accessori affrontano quelli che Frederick Herzberg, psicologo americano noto per la teoria dei fattori motivazionali-igienici, già nel 1959 chiamava “fattori igienici”: prevengono l’insoddisfazione ma non creano soddisfazione. L’aumento della retribuzione, oltre una certa soglia stimata dal premio Nobel Daniel Kahneman intorno ai settantacinquemila dollari annui aggiustati per costo della vita, ha rendimenti decrescenti. Non risolve problemi di significato, autonomia, o sovraccarico cognitivo.

Gli interventi basati sulle evidenze richiederebbero modifiche strutturali. Sul sovraccarico cognitivo: protezione del tempo per lavoro profondo, riduzione delle riunioni, regole chiare sui tempi di risposta, consolidamento degli strumenti. Sul contratto psicologico: trasparenza economica, autonomia effettiva sulle modalità di lavoro, reciprocità dimostrata. Sul feedback: riduzione della frammentazione, visibilità dell’impatto, responsabilità su processi completi.

Il declino nella qualità del lavoro e nella motivazione non è transitorio né generazionale. È legato a caratteristiche dell’organizzazione del lavoro contemporaneo che hanno superato soglie critiche di sostenibilità. I sistemi di lavoro hanno superato i limiti cognitivi umani, violato i contratti psicologici che sostenevano lo sforzo discrezionale, eroso le fonti di feedback che alimentano la motivazione. Interventi su variabili individuali potrebbero avere efficacia limitata se non accompagnati da modifiche strutturali dei contesti di lavoro. Le organizzazioni che sapranno riprogettare i sistemi di lavoro alla luce di queste evidenze potrebbero ottenere vantaggi competitivi significativi. Quelle che continueranno con approcci cosmetici probabilmente vedranno il fenomeno peggiorare. Non per cattiveria o cecità, ma perché i circoli di rinforzo negativo tendono a intensificarsi quando non vengono interrotti.

Fonti:

- Gallup, State of the Global Workplace: 2023 Report, Gallup Press, 2023

- Gazzaley, A., & Rosen, L. D., The Distracted Mind: Ancient Brains in a High-Tech World, MIT Press, 2016

- Gloria Mark, G., Gudith, D., & Klocke, U., The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress, CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2008

- Mark, G., Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity, Hanover Square Press, 2023

- Sophie Leroy, S., Why Is It So Hard to Do My Work? The Challenge of Attention Residue When Switching Between Work Tasks, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 109, Issue 2, 2009

- Radicati Group, Email Statistics Report, 2024-2028, Radicati Group Inc., 2024

- McKinsey Global Institute, The Social Economy: Unlocking Value and Productivity Through Social Technologies, McKinsey & Company, 2023

- Newport, C., Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World, Grand Central Publishing, 2016

- Rousseau, D. M., Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and Unwritten Agreements, Sage Publications, 1995

- Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J., Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment, Quarterly Journal of Economics, Vol. 130, Issue 1, 2015

- McKinsey & Company, Americans are embracing flexible work—and they want more of it, McKinsey Quarterly, 2023

- Eurostat, European Labour Force Survey, Statistical Office of the European Union, 2023;

- Bankitalia, dati su inflazione

- Ocse, dati economici comparativi

- Economic Policy Institute (EPI), CEO Pay Has Skyrocketed 1,460% Since 1978, EPI Report, 2023

- Graeber, D., Bullshit Jobs: A Theory, Simon & Schuster, 2018

- YouGov, British workers think their jobs are meaningless, YouGov Survey, agosto 2015

- Adams, J. S., Inequity in Social Exchange, Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 2, 1965

- Deci & Ryan, E. L., & Ryan, R. M., Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health, Canadian Psychology, Vol. 49, Issue 3, 2008

- Bandura, A., Self-Efficacy: The Exercise of Control, W.H. Freeman and Company, 1997

- Csikszentmihalyi, M., Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper & Row, 1990

- Amabile, T., & Kramer, S., The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work, Harvard Business Review Press, 2011

- Dan Ariely, D., Kamenica, E., & Prelec, D., Man’s Search for Meaning: The Case of Legos, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 67, Issue 3-4, 2008

- Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B., The Motivation to Work, John Wiley & Sons, 1959

- Kahneman, D., & Deaton, A., High Income Improves Evaluation of Life but Not Emotional Well-Being, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 107, Issue 38, 2010

—

* Laureato in ingegneria elettronica/sistemi informativi al Politecnico, Pierpaolo Muzzolon trascorre tutta la vita in aziende hi-tech e IT nel marketing e nella comunicazione, oggi è counselor in analisi transazionale, coach e trainer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immagine di creativeart su Freepik

Immagine di creativeart su Freepik