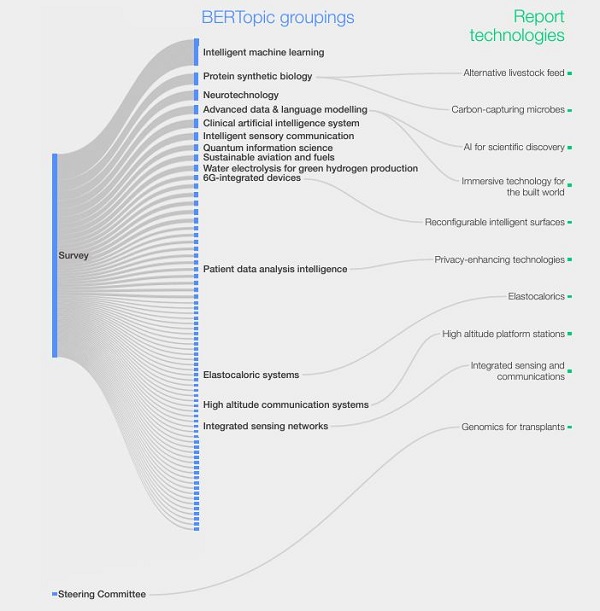

E’ giunto alla sua dodicesima edizione Top 10 Emerging Technologies (il rapporto sulle tecnologie emergenti) proposto dal World Economic Forum. Rappresenta uno strumento per ‘capire’ il potenziale delle tecnologie disponibili e si basa sul confronto e le intuizioni di scienziati e ricercatori che indagano quali siano destinate a influenzare significativamente le società e le economie. Si parla quindi di tecnologie emergenti che devono anche essere “dirompenti”, attraenti per investitori e ricercatori e sono destinate a raggiungere un utilizzo su scala considerevole entro cinque anni.

L’edizione di quest’anno introduce una metodologia innovativa di analisi delle tendenze, integrando come fonti la letteratura accademica ed i trend relativi a finanziamenti e depositi di brevetti, per garantire l’accuratezza e la rilevanza delle tecnologie selezionate.

Le tecnologie presentate nel rapporto, elaborato in collaborazione con Frontiers, sono identificate attraverso un rigoroso processo di selezione che ha coinvolto oltre 300 accademici ed esperti di fama mondiale scelti tra quelli che fanno parte del Global Future Councils Forum e dell’University & Researcher Network del Wef, ma anche oltre 2.000 esperti sentiti tra i chief editor di importanti istituzioni e di Frontiers.

“Le organizzazioni fanno scelte migliori quando comprendono i fattori che plasmano il futuro. Per questo il rapporto identifica le tecnologie destinate a influenzare significativamente le società e le economie – spiega Jeremy Jurgens, direttore Generale del World Economic Forum e chief executive editor di Frontiers – Mette anche in luce quelle tecnologie il cui potenziale è elevato nel rivoluzionare la connettività, affrontare le urgenti sfide del cambiamento climatico e stimolare l’innovazione negli altri settori”. E allora entriamo nei dettagli.

AI acceleratore per la scienza

L’intelligenza artificiale cambia come la ricerca scientifica viene portata avanti, accelerando il processo di scoperta e introducendo nuovi modi di analizzare i dati. I progressi nel deep learning, con l’AI generativa ed i modelli fondamentali stanno permettendo ai ricercatori di fare scoperte che altrimenti sarebbero impossibili. Esempi includono la previsione accurata delle strutture proteiche e la scoperta di nuovi antibiotici ma anche, in tutt’altro ambito, i materiali per batterie più efficienti. L’AI ha effettivamente il potenziale di trasformare ogni disciplina scientifica, migliorando la diagnosi, il trattamento delle malattie, la creazione di nuovi materiali e la comprensione del corpo umano e della mente. Entriamo un poco più nei dettagli.

In campo sanitario, l’AI può accelerare la scoperta di nuovi farmaci, migliorare la diagnosi delle malattie e ottimizzare i piani di trattamento. Per esempio, AlphaFold di DeepMind ha dimostrato la capacità di prevedere con precisione le strutture delle proteine, un progresso che può accelerare la scoperta di farmaci e la ricerca biologica. Inoltre, l’AI può essere utilizzata per analizzare grandi quantità di dati medici, identificando pattern e tendenze che possono migliorare la gestione delle malattie e la personalizzazione dei trattamenti. Nel settore dei materiali, l’AI può facilitare la scoperta di nuove sostanze e materie con proprietà desiderabili, come una maggiore efficienza energetica o una resistenza superiore. Serve per esempio per modellare e simulare nuove combinazioni di materiali, può portare alla creazione di batterie più efficienti e durature, contribuendo a risolvere alcune delle sfide energetiche più pressanti del nostro tempo. Nonostante i vantaggi, l’uso diffuso dell’AI solleva questioni etiche, come la privacy dei dati, l’autonomia e l’identità individuale. Inoltre, l’impatto ambientale dell’AI, dovuto al consumo energetico e all’estrazione delle risorse necessarie per sostenere la crescita dell’AI, deve essere attentamente considerato. È necessaria una regolamentazione rigorosa per garantire l’uso etico e sostenibile dell’AI nella scoperta scientifica.

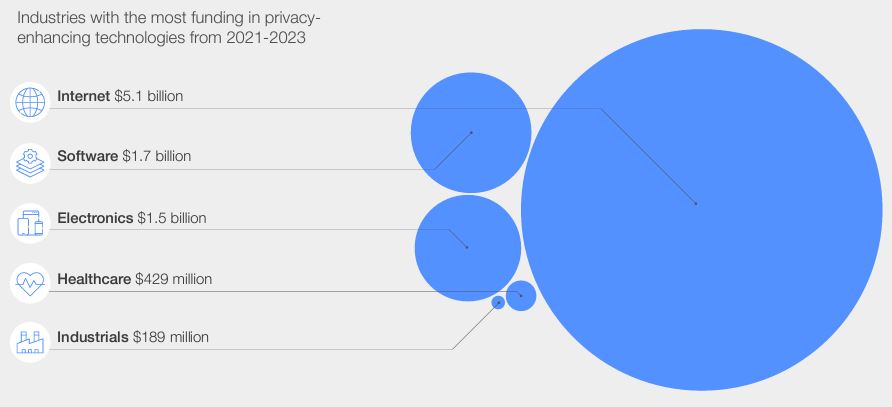

Privacy, dati sintetici e crittografia omomorfica

Le tecnologie per la protezione della privacy emergono come soluzioni strategiche per affrontare le preoccupazioni relative alla sicurezza dei dati e alla sovranità dei dati. Queste tecnologie, come i dati sintetici e la crittografia omomorfica, consentono di condividere e utilizzare dati sensibili in modo sicuro. I dati sintetici replicano i pattern e le tendenze nei set di dati sensibili senza contenere informazioni specifiche riconducibili agli individui, mentre la crittografia omomorfica permette di analizzare dati crittografati senza decifrarli. Queste tecnologie sono quindi essenziali per sfruttare appieno il potenziale dell’AI, specialmente nella ricerca sanitaria.

I dati sintetici, per spiegare, sono generati artificialmente ed imitano le caratteristiche dei dati reali senza includere informazioni identificabili. Questo approccio permette di superare molte delle restrizioni associate all’uso di dati sensibili, aprendo nuove possibilità per la condivisione globale dei dati e la collaborazione nella ricerca. Tra gli utilizzi più importanti dei dati sintetici proprio l‘utilizzo per addestrare modelli di AI senza compromettere la privacy dei dati originali. La crittografia omomorfica, invece, permette di effettuare operazioni sui dati crittografati senza bisogno di decifrarli. Questo approccio offre un elevato livello di sicurezza, poiché i dati rimangono protetti anche durante l’elaborazione. Sebbene promettente, la crittografia omomorfica richiede un maggiore consumo di energia e tempi di elaborazione più lunghi per ottenere risultati sicuri. Tuttavia, i progressi in questo campo potrebbero portare a una maggiore efficienza e adozione su larga scala. Tra gli ambiti strategici di utilizzo, ancora una volta, è quello della ricerca sanitaria. L’accesso sicuro ai dati è fondamentale per accelerare i progressi nella diagnosi e le tecnologie al servizio della protezione della privacy appena descritte è chiaro come possano migliorare la collaborazione globale nella ricerca e sviluppare nuove terapie mediche.

Superfici intelligenti riconfigurabili

Le superfici intelligenti riconfigurabili (Ris, ovvero, Reconfigurable Intelligent Surfaces) utilizzano metamateriali, algoritmi intelligenti e elaborazione avanzata del segnale per trasformare pareti e superfici ordinarie in componenti intelligenti per le comunicazioni wireless. Queste superfici permettono controllo e manipolazione delle onde elettromagnetiche per ottimizzare i collegamenti, riducendo l’interferenza e il fabbisogno di potenza di trasmissione. Le Ris sono altamente adattive e possono regolare dinamicamente le configurazioni in base alle esigenze in tempo reale, migliorando quindi l’efficienza energetica delle reti wireless. In primis i vantaggi sono per le comunicazioni di questo tipo: aumento della capacità della rete, riduzione della latenza e il miglioramento efficienza energetica tra queste. Altre applicazioni sono poi quelle previste nei diversi settori industriali: la propagazione delle onde radio può essere adattata per garantire una comunicazione affidabile in ambienti altamente complessi, negli scenari IoT quindi le Ris possono ridurre il consumo di energia dei sensori, migliorando l’efficienza complessiva dei sistemi IoT, ma possono essere utilizzate anche per migliorare la sicurezza nelle reti veicolari, consentendo comunicazioni robuste tra veicoli e infrastrutture.

Non mancano tuttavia le sfide. Tra queste i costi elevati dell’hardware e la necessità di standard e regolamentazioni chiare per l’uso sicuro ed etico di queste tecnologie. Tuttavia, con l’incremento degli investimenti e l’interesse dei principali attori del settore delle telecomunicazioni, le Ris mostrano il potenziale per diventare una tecnologia centrale nel panorama delle comunicazioni wireless nei prossimi anni.

Stazioni ad alta quota

Le stazioni ad alta quota (Haps, ovvero High Altitude Platform Stations) operano a circa 20 chilometri sopra la Terra e offrono una piattaforma stabile per l’osservazione e la comunicazione. Queste stazioni, che possono essere palloni dirigibili ma anche velivoli ad ala fissa, possono fornire connettività a regioni remote e migliorare le prestazioni delle comunicazioni. Le Haps sono particolarmente utili per le aree difficili da raggiungere, come montagne, mare aperto, giungla o i deserti, e possono giocare un ruolo cruciale nella gestione dei disastri e nel monitoraggio ambientale.

La loro implementazione serve quindi a colmare il divario digitale fornendo accesso a Internet in regioni che attualmente non dispongono di infrastrutture di comunicazione adeguate. Questo è particolarmente importante per le comunità isolate, dove l’accesso alla rete può migliorare le opportunità educative, sanitarie ed economiche. Ma possono essere rapidamente dispiegate anche in caso di disastri naturali per fornire comunicazioni di emergenza e supportare le operazioni di soccorso. La loro capacità di operare per mesi senza bisogno di manutenzione continua le rende ideali per situazioni in cui l’accesso alle informazioni tempestive è cruciale per salvare vite umane. Per la loro implementazione vantaggiosa servono nuovi standard regolatori che tengano conto delle specificità di questi sistemi. Dal punto di vista tecnologico invece serve migliorare l’efficienza delle celle solari, la densità delle batterie e la resistenza dei materiali compositi. Vi lavorano, per esempio, anche organizzazioni come l’International Civil Aviation Organization (Icao) anche per sviluppare politiche e linee guida che supportino l’uso responsabile delle Haps.

Isac, rilevamento e comunicazione integrati

La tecnologia di comunicazione e rilevamento integrati (Isac, Integrated Sensing and Communication) combina le capacità di rilevamento e comunicazione in un unico sistema, permettendo la raccolta e la trasmissione simultanea dei dati. Questa integrazione ottimizza l’efficienza hardware, energetica e quindi anche dei costi e abilita applicazioni innovative come il monitoraggio ambientale e l’agricoltura intelligente. L’Isac rende di fatto le reti wireless “consapevoli” dell’ambiente, integrando capacità come la localizzazione e la mappatura dell’ambiente. La tecnologia presenta come vantaggi anche la minimizzazione della congestione dei dispositivi, oltre alla riduzione dei consumi. Per esempio, nei sistemi di monitoraggio ambientale, i sensori possono essere utilizzati per monitorare la qualità dell’aria e dell’acqua, l’umidità del suolo e le condizioni meteorologiche, contribuendo alla conservazione ambientale e alla pianificazione urbana.

Ma le reti intelligenti possono integrare sensori e tecnologie di comunicazione anche nelle reti elettriche, per una migliore efficienza e affidabilità dei sistemi di distribuzione dell’energia. Proprio la tecnologia ottica-wireless, che integra capacità di rilevamento e comunicazione nei sistemi di illuminazione e display, prevede che persino le superfici illuminate possano fungere da nodi di rete, facilitando la comunicazione e il rilevamento senza interferenze elettromagnetiche. Questo è particolarmente vantaggioso in ambienti sensibili come la sanità intelligente e la produzione industriale. L’adozione delle tecnologie Isac sarà misurata dalla sua diffusione in vari settori, dai veicoli connessi alla sanità elettronica. Servono anche in questo caso, presto, standard di riferimento condivisi.

Tecnologie immersive per il building

La tecnologia immersiva nel suo complesso sta trasformando il settore delle costruzioni, permettendo ai professionisti di verificare la congruenza tra il mondo fisico e quello digitale. Strumenti di realtà immersiva e AI-driven permettono di anticipare e risolvere problemi durante la costruzione, migliorando l’efficienza e la sostenibilità. La tecnologia immersiva offre anche soluzioni per la formazione e l’apprendimento immersivo, mitigando la carenza di competenze e manodopera nel settore. Più in dettaglio, le esperienze di progettazione immersive (con AR e VR) aiutano a anticipare le sfide che potrebbero sorgere durante la costruzione, testando ipotesi, identificando potenziali errori, e fornendo soluzioni prima dell’inizio dei lavori. Si parla quindi di prototipazione virtuale e di sperimentazione che insieme aumentano l’accuratezza e migliorano l’efficienza complessiva del processo di costruzione. I digital twin, già ampiamente utilizzati in ambito industriale, possono essere impiegati anche per simulare esiti di progetti complessi di sviluppo urbano, migliorare le infrastrutture e servire meglio i cittadini.

Non solo: la carenza di competenze e manodopera nel settore delle costruzioni può essere affrontata mediante l’uso della tecnologia immersiva per la formazione e l’apprendimento. Sono questi ambienti a permettere di formare professionisti dell’architettura, ingegneria e costruzione in modo efficace, indipendentemente dalla loro posizione geografica ma soprattutto riducendo significativamente il divario tra teoria e pratica, migliorando la qualità della formazione e la preparazione dei lavoratori. Senza contare che, di frequente, nei cantieri vengono consumate centinaia di migliaia di ore solo per gli spostamenti per le ispezioni. Se la tecnologia immersiva permettesse ispezioni remote affidabili, queste ore potrebbero essere riassegnate ad altre attività critiche, migliorando l’efficienza operativa complessiva.

Anche in questo campo il prossimo step sarà l’incorporazione dell’AI generativa, con la modellazione delle informazioni di costruzione basata su testo che potrebbe convertire i prompt testuali direttamente in modelli tridimensionali dettagliati degli edifici, comprendendo specifiche di costruzione, informazioni sulla sicurezza e altri metadati. un approccio utile a ridurre il divario tra concettualizzazione e realizzazione, rendendo obsolete alcune delle figure professionali più tecniche nel campo del design e richiedendo nuovi percorsi di formazione e programmi di aggiornamento delle competenze.

Dispositivi e materiali elastocalorici

Le pompe di calore elastocaloriche rappresentano una tecnologia innovativa che può ridurre drasticamente l’energia richiesta per il riscaldamento e il raffreddamento. Questi dispositivi utilizzano materiali elastocalorici che emettono calore quando sottoposti a stress meccanico e si raffreddano quando lo stress viene rilasciato. Le pompe di calore elastocaloriche quindi non utilizzano gas refrigeranti dannosi per l’ambiente e possono migliorare l’efficienza energetica, riducendo l’impatto ambientale del controllo della temperatura. Semplificando, il principio di funzionamento delle pompe di calore elastocaloriche si basa sull’uso di materiali che cambiano temperatura quando vengono deformati. Questi materiali, come leghe di nichel e titanio, possono essere sottoposti a cicli continui di stress e rilassamento per generare riscaldamento e raffreddamento.

Questo processo è altamente efficiente e non richiede l’uso di refrigeranti chimici, che sono noti per il loro impatto negativo sull’ambiente. Evidente il possibile impatto sulla riduzione del consumo energetico globale per il riscaldamento e il raffreddamento, contribuendo a mitigare il cambiamento climatico. L’adozione su larga scala di questa tecnologia può ridurre la domanda di energia elettrica, diminuire le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane. Ricerca e sviluppo in questo campo avanzano rapidamente, confermato dall’incremento del numero di pubblicazioni scientifiche e delle domande di brevetto. Diverse università e aziende stanno esplorando nuovi prototipi e materiali complementari per migliorare l’efficienza e la durata di queste pompe. Tuttavia, la scalabilità della produzione di materiali elastocalorici rimane una sfida, e sarà necessaria un’ulteriore innovazione per soddisfare la crescente domanda di soluzioni efficienti.

I microbi che catturano il carbonio

I microbi che ‘mangiano’ il carbonio emerge come strategia promettente per controllare i livelli di CO2 atmosferico e mitigare il riscaldamento globale. Questi organismi possono convertire i gas serra in prodotti di valore come biocarburanti e fertilizzanti, utilizzando energia solare o chimica. La cattura microbica del carbonio offre una soluzione sostenibile per ridurre le emissioni e produrre prodotti commercialmente utili. Esistono due principali metodi per la cattura microbica del carbonio: i fotobioreattori e i reattori chimici. I fotobioreattori utilizzano organismi fotosintetici, come cianobatteri e microalghe, per catturare il CO2, impiegando la luce solare per processare i gas ricchi di CO2. I reattori chimici, invece, utilizzano microrganismi che catturano il CO2 impiegando energia da fonti come l’idrogeno, i rifiuti organici o altri prodotti chimici derivati dal CO2 tramite energia rinnovabile.

I microbi che catturano il carbonio possono essere ingegnerizzati per convertire il CO2 in una varietà di prodotti di valore, come biodiesel, fertilizzanti ricchi di proteine per l’alimentazione animale e altri bioprodotti. Questo approccio non solo riduce le emissioni di CO2, ma genera anche nuove opportunità di mercato per prodotti sostenibili. Per esempio, le aziende possono generare nuovi prodotti anziché pagare anche fino a 100 dollari per tonnellata di CO2 per compensare le loro emissioni. Tuttavia, i microrganismi sono spesso adattati a lavorare in condizioni di bassa temperatura e sono meno efficaci nella cattura del CO2 da gas di scarico industriali caldi. Ottimizzare i sistemi oggi significa quindi migliorare la resistenza dei microrganismi al calore e alle impurità acide. Anche i costi elevati dei sistemi attuali rappresentano una sfida, ma il valore elevato dei prodotti derivati potrebbe compensare almeno in parte questi costi.

Mangimi alternativi

I mangimi alternativi per il bestiame, provenienti da insetti, proteine unicellulari, alghe e rifiuti alimentari, offrono soluzioni sostenibili per soddisfare la crescente domanda di proteine nell’agricoltura animale. Questi mangimi possono ridurre l’impatto ambientale dell’allevamento tradizionale, migliorare la salute e il benessere degli animali e ridurre i costi di produzione. Attualmente, quasi l’80% della produzione di soia viene utilizzata come mangime animale, con conseguenze ambientali significative come la deforestazione e la perdita di biodiversità. La transizione verso mangimi alternativi può mitigare queste sfide e promuovere pratiche agricole più sostenibili. Non solo: i mangimi alternativi possono fornire una gamma più ampia di nutrienti rispetto ai mangimi convenzionali e gli insetti possono essere prodotti su scala industriale per fornire proteine di alta qualità, mentre le proteine unicellulari o le alghe possono fornire proteine e grassi essenziali per diverse specie animali. In alternativa, anche i rifiuti alimentari umani o l’utilizzo di ingredienti come alghe, azolla, ceci e polpa d’arancia stanno emergendo come alternative promettenti.

Dal punto di vista economico, poi i mangimi alternativi risultano più economici da produrre: l’uso delle larve della mosca soldato nera (la Bsfl) può ridurre i costi associati all’alimentazione animale; le Bsfl possono essere coltivate a partire dai rifiuti organici, riducendo la necessità di ingredienti di mangime tradizionali più costosi come la farina di pesce o la farina di soia. Alcuni numeri sul tema: nel 2023, il mercato globale delle proteine alternative per i mangimi animali è stato valutato 3,96 miliardi di dollari e si prevede che crescerà significativamente, raggiungendo 8,2 miliardi di dollari entro il 2033. Tuttavia, la fattibilità dei mangimi alternativi varia in base alla disponibilità locale, ai costi di produzione e alle condizioni ambientali e sociali. La futura riuscita dell’industria dei mangimi alternativi dipende quindi dalla capacità di navigare queste sfide e adattarsi alla domanda di opzioni di mangime più sostenibili ed efficienti.

Genomica per i trapianti

La genomica per i trapianti è tecnologia le cui promesse sono più che riconosciute da tempo si basa sulla possibilità di modificare geneticamente gli organi per migliorare i tassi di successo dei trapianti. La tecnologia Crispr-Cas9 consente di creare manipolazioni genetiche multiple in un singolo organo animale, superando le barriere immunologiche.

Nel futuro, il trapianto di organi da animali a umani, lo xenotrapianto, rappresenta una soluzione promettente per affrontare la carenza di organi donatori. Grazie alla tecnologia Crispr-Cas9, è possibile effettuare manipolazioni genetiche multiple in un singolo maiale per superare le barriere immunologiche e di farlo attraverso l’inserimento di geni che possono influenzare la funzione dell’organo trapiantato e l’eliminazione di geni per virus che potrebbero infettare il paziente ricevente. Le possibilità di utilizzo non sono solo quelle legate ai trapianti però. Per esempio, anche il diabete di tipo 1 potrebbe essere curato tramite il trapianto di cellule insulari pancreatiche di maiale. Inoltre, la comprensione dei genomi può portare a nuove terapie per malattie debilitanti come il morbo di Parkinson, migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti. Se lo xenotrapianto diventasse una forma comune di terapia, potrebbe portare a cambiamenti significativi nell’economia sanitaria.

Ad esempio, potrebbero esserci riduzioni significative nel numero di personale coinvolto nei programmi di dialisi e un aumento di quelli coinvolti in tutti gli aspetti del trapianto di organi e cellule e lo xenotrapianto potrebbe presto dimostrarsi meno oneroso rispetto al mantenimento a lungo termine di pazienti in dialisi o di pazienti con insufficienza cardiaca che richiedono frequenti ricoveri ospedalieri. Oltre alle necessarie riflessioni etiche però queste tecnologie hanno bisogno di una elevata quantità di dati dai trial clinici iniziali per garantire che l’efficacia dei trattamenti sia massimizzata. Tuttavia, le solide conoscenze acquisite dalle tecnologie di trapianto consolidate, combinate con le crescenti capacità e i costi in calo delle tecniche di editing genetico, indicano buone ragioni per essere ottimisti riguardo al futuro dei trapianti interspecie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA